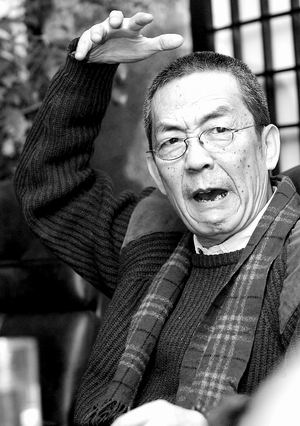

林兆华和孟京辉

林兆华 中国知名戏剧导演。作品有《车站》、《绝对信号》、新版《茶馆》、《厕所》、《樱桃园》等

林兆华 中国知名戏剧导演。作品有《车站》、《绝对信号》、新版《茶馆》、《厕所》、《樱桃园》等

孟京辉 中生代戏剧导演代表人物。作品有《等待戈多》、《思凡》、《我爱XXX》、《一个无政府主义的意外死亡》、《恋爱的犀牛》等

孟京辉 中生代戏剧导演代表人物。作品有《等待戈多》、《思凡》、《我爱XXX》、《一个无政府主义的意外死亡》、《恋爱的犀牛》等

图为沙龙现场:我们希望林兆华和孟京辉的对话能够引发话剧界更为广泛的争鸣 《新京报》摄影/记者徐万涛

图为沙龙现场:我们希望林兆华和孟京辉的对话能够引发话剧界更为广泛的争鸣 《新京报》摄影/记者徐万涛

沙龙时间:11月28日下午三点

沙龙地点:某茶楼

对话人物:林兆华、孟京辉

主持人:杨彬彬

参与:娱乐新闻、文化副刊编辑

·缘起

本报自创刊以来,一直致力于推动民族文化的积累和建设。“京报沙龙”的诞生,就是这一初衷的具体体现。

我们希望,通过邀请文化、娱乐界的领袖人物,围绕文化、娱乐领域的公共话题展开争鸣与讨论,搭建起一个更为开放的平台,打通大众与“大家”之间的交流通道,实现本报“负责报道一切”的愿望。

11月28日,作为“京报沙龙”落地对话的初次尝试,本报特别邀请了中国话剧界最具勇气的大师林兆华和先锋导演孟京辉,围绕中国话剧的美学出路问题和如何继承和发扬焦菊隐先生所倡导的“中国学派”等问题,展开了尖锐而坦诚的交流。

从上世纪初发轫于西方的“文明戏”,到焦菊隐先生提出“中国学派”;从以北京人艺《茶馆》为代表的现实主义巅峰,到上世纪80年代《绝对信号》吹响的“实验戏剧”号角,中国民族话剧已经走过了近百年。但是几十年过去,我们不得不承认,中国话剧观众的选择并没有比前人更丰富,演出市场的虚假繁荣并不能掩盖话剧美学苍白单一的事实。中国话剧将向何处去?中国话剧如何寻找自己的出路?这些曾经困扰前人的问题依然没有答案,甚至更加迷惘。

我们相信,这次沙龙对话虽然只是话剧界一老一少在一个小屋子里的对话,但是整个知识界、文化界都将能够听到。我们也希望,我们的思考能够引发话剧界更广泛的争鸣。

谈表演体系:反对纯体验的表演

林兆华:有人说我是先锋派,其实,我真是玩中庸之道的人,今天我可以明确地说:“我反对纯体验的表演。”

孟京辉:我能从我们老祖宗的美学里生发出一种让我自由运用的东西。对于我来讲,在好多方面我是破坏性的,颠覆性的!我是凭着本能在破坏。

新京报:其实,今天请二位导演参加我们的第一期戏剧沙龙,我们就是想听听二位对中国当代话剧发展现状的一些看法,比如,中国当代话剧的美学风格,话剧自身的表演方式等等,我们并不想限定某个固定的话题,请随意交流。

孟京辉:上世纪80年代,中国话剧的发展很快,到了90年代,许多个人化的东西开始出现。当时,我就考虑我为什么做戏剧?首先想到的就是在戏剧美学上必须做得很牛,不能老做过去的那一套。

林兆华:有人说我是先锋派,其实,我真是玩中庸之道的人,但今天我可以明确地说:“我反对这种纯体验的表演。”我现在排戏,基本不提呈现的过程,不提体验,只强调人物的感觉,让演员自己去感觉这个戏的节奏和风格,达到一种似与不似之间的境界。在排《赵氏孤儿》的时候,我就要求演员在舞台上既是这个人物,又不是这个人物,演员说弄不明白我说什么。但我要的就是这种状态,其实,中国戏曲传统美学的具体精华就表现于此。

孟京辉:这是你对演员训练的一种方法,还是你确实就想这么做?

林兆华:我确实就想这么做。比如《理查三世》中的理查,我希望演员不是演理查,而是既要演理查,又要让人感觉到这个戏就是理查自己导演的,是他自己在叙述这个故事。也就是在叙述中有人物,在人物中还有叙述,这个东西比布莱希特要牛得多,因为它要跳进跳出。就像评弹,在我的戏里能看到一些评弹的影子,比如《狗儿爷涅槃》,演员不明白时我就说你看看评弹,一个人说进就进,说出就出,既是人物又是叙述者,不管在主观上还是客观上都特别自由。

孟京辉:看来你从中国戏曲的传统美学里面找到了很多特别好的东西。

林兆华:中国戏曲给了我一个精神的自由,戏曲舞台是一个空的空间,就因为它什么都没有,所以就有可能什么都有。我确实在中国戏曲和中国的传统说唱艺术中有很多感悟,在中国的舞台上,改革开放以后形式的变革只是一方面,如果表演上本质的东西不变革,那就不可能有质的飞跃。在中国,只有焦菊隐先生要建立中国学派,而我们都不敢提要建立自己的学派,这说明我们还是没有能人。

孟京辉:过去我们排戏的概念就是先要有主题,主旋律。有一次我在上海搞一个戏,当时有一批大学生来看,结束后给我提了个特别善意的问题,导演这个戏的主题是什么?我没说话,接着又有两个同学问同样的问题,当时我很生气,因为我发现当我们这一代人已经开始思索主题并不重要的时候,下一代反而把主题当作一个问题又继承回来了,并且继承得一塌糊涂。戏剧学院的学生也曾经和我说过,他们就想灭了孟京辉,我当时觉得挺棒的,有这样的意识!但紧接着他们却说,要排一个传统的,现实主义的戏。完了,又回到原来的起点上了!

林兆华:任何一个大师都不会对艺术抱着一种狭隘的观点,我想焦菊隐认为的继承,也不是僵化的继承。我们现在标榜的“继承”已经成为了政治口号。开始焦先生是信奉斯坦尼的,他在实践的过程中同意斯坦尼的观点,从演员第一自我出发变成第二自我就是合二为一,这是纯体验,但是在排《茶馆》的年代,他意识到,虽然我们宣传纯体验,可是我们自身提出了质疑,他说演员从第一自我完全变成第二自我是不可能的。焦先生实际早已经意识到纯体验的局限性太大。既然焦先生这样,为什么焦先生的学生们不研究这个?

孟京辉:说到这个,其实我也有一种责任感。我上大学时学的是中文,突然西方的各种新鲜的超现实主义、魔幻现实主义一拥而来,整个全蒙了,但是在这之前我们是受苏联革命浪漫主义影响的,有理想主义的色彩,所以说我们是混乱的。我还记得小时候看京剧《徐九经升官记》,印象特别深,但我没想到我能从我们老祖宗的美学里生发出一种让我自由运用的东西。对于我来讲,在好多方面我是破坏性的,颠覆性的!我是凭着本能在破坏,但是破坏了之后,我觉得又该立点什么东西?这一点是我最近一直在思考的问题。

林兆华:比如我排《樱桃园》。这个剧本本身就非常困惑,比如说怀旧的环境,我觉得不是完全都能丢掉的。对于过去,甚至历史、文化,怀旧的情绪不是很优美,而是一种心灵的东西,我们不能否定柳苞夫对《樱桃园》的怀旧,还有新型地主陆伯兴,我们也不能批判他是一个新型的资产阶级,如果真以这样一种观点对待他们,就太简单了,戏剧人物到底谁是谁非,这是我们经常考虑的问题,如果我简单化的处理,再透底地说,我们用一种阶级分析的方法去分析这个戏,那后果是不堪设想的。我们今天谈《雷雨》,居然还有人说周朴园是资本家,我感到很困惑,因此,我就决定在舞台上呈现的人物不带有或者是批判,或者是赞扬的情绪,人物在他所处的环境中应该是什么样子就让他是什么样子,把很多东西留给观众自己去思考。

第二个困惑就是对契诃夫,我原来就想找一些年轻人做契诃夫的东西,但契诃夫的阴云已经笼罩在戏剧界几十年了,契诃夫的情调,契诃夫的深刻内涵,压得大家都不敢动,其实这么多年来,契诃夫的戏我们没有处理好的就是喜剧,我怕到时一些契诃夫专家们提出质问,因此我找了很多契诃夫戏剧的资料,并将这个《樱桃园》定为有闹剧成分的戏,如果把契诃夫的幽默,尖锐的讽刺都遮掩掉了,就是把所谓的一种幻觉,一种真实都抹杀了,所以我首先要解决这两个问题,一个是想法,另一个就是阴云。

后来这两个问题我突然想通了,就是怎么做就怎么做了,包括这出戏的舞台,我觉得契诃夫是非常明白剧中这些人的,他是用一种善意的讽刺,是俯视看活在世上的人,我就是在这个视角上去理解的,同时,我觉得,人在现实生活中也是这样的。所以我对演员说,如果你们在舞台上能够感觉到这一点,甚至在你激情迸发的时候,你都能看见契诃夫的眼睛在看着你,这个戏就演对了。所以,对于蒋雯丽这样没演过话剧的演员,如果我说多了,她就不知道该怎么演,但她本质上有一个好处,就是非常真挚,情感特别投入,所以在这个戏的排演过程中,我是先把演员体验的过程去掉,而是从形体训练出发,希望通过训练演员在舞台上有一个中性状态。

孟京辉:这种中性状态很好。

林兆华:其实,我是最近几年才敢提出一些自己的想法的。因为在人艺这种传统的剧院是提倡体验式表演的,而我则反对这种体验,这种体验造成的后果就是使演员的表演变得装腔作势,就是说演员在舞台上的表演都是假的,用原来演戏的一点小的技能来代替今天新的创造,根本就不是真现实主义地创造一个人物,而是表现人物,不是一个新鲜的创造,而是一种装腔作势,拿腔拿调。

谈戏剧评论:没有真正的戏剧评论

孟京辉:理论家应该创造性地用心灵来评论戏剧。

林兆华:现在需要旧戏剧的叛逆者,因为,说要继承传统的人,到最后不是真正的继承。

林兆华:你让我想到一个问题,就是我们的戏剧评论,我认为、也说过,中国就没有真正的戏剧评论,实际上这个责任应该是那些评论家的,他们应该在艺术家的创作中发现新东西。比如,孟京辉对旧戏剧的背叛,他为什么背叛?他是怎么背叛的?

他的戏中有哪些好的因素,哪些是对未来戏剧有启迪的,这些东西你不能让他自己去说,而应该是理论家们用心灵去挖掘。

孟京辉:对,因为理论家也应该创造性地用心灵来评论这些戏剧。

林兆华:对,理论家得去感悟。我们并不是在责怪评论家。我觉得现在在戏剧圈外还真有些评论家,首先他们对戏剧很感兴趣,是真正地为中国戏剧未来的命运担忧;同时,他们认为中国戏剧有可贵的精神支撑着他们,他们会思考戏剧怎么会是这样子的。

孟京辉:而且我发现,10年间我砸这个砸那个,自己有时把脚也崴了、胳膊也伤了,当时,我觉得很大胆的东西,现在大家觉得很正常。

林兆华:现在需要旧戏剧的叛逆者,因为,说要继承传统的人,到最后不是真正的继承。继承传统,首先要抱一个怀疑态度,这种怀疑并不是全面的否定,在怀疑的过程中,慢慢找到根据,做出使自己自信的东西。但现在的人们却习惯于一个主义。

林兆华:我做《绝对信号》,就是对中国戏剧现状的不满,当时全国只有一个主义,十几亿人的大国,这么多剧团,这怎么导,怎么演!就比如孟京辉,现在的评论者只评论他是一个先锋派,他票房好,但对于孟京辉的舞台艺术都不是认真对待。我认为当今的一些评论还停留在老年人学习表面戏剧文学的那个范畴,根本不谈舞台艺术。再斗胆说一句,或许他们就不懂舞台艺术。但是作为评论家不应该这样,看一个戏应该看他的舞台演出。比如孟京辉的戏,评论家可以说这个说那个,但是必须评论他的舞台艺术,那么才能找出孟京辉现象,找到他的价值所在,并激励他往好的方向做。

孟京辉:我和林兆华导演不一样,整个文化背景也不一样,我是“犯浑”,就是别人不让我怎么干,我偏要怎么干,但是走了好多弯路。

林兆华:对于孟京辉,现在的评论者只评论他是一个先锋的导演,现在炒作孟京辉的票房好,但对于孟京辉的舞台艺术都不认真对待。我认为我们当今的一些评论还停留在老年人学习表面戏剧文学的那个范畴上作解释,根本不谈舞台艺术;再斗胆说一句,或许他们就不懂舞台艺术。但是作为评论家不应该这样,看一个戏应该得看他的舞台演出。比如孟京辉的戏,评论家可以说这个说那个,但是必须得评论他的舞台艺术,那么才能找出孟京辉现象,找到他的价值所在,并激励他往好的方向做。在欧洲,好的评论确实对艺术家是一个启迪。

再比如过士行,我觉得他也是一个不可轻视作家,在90年代,没有人认真研究过过世行的戏剧现象,90年代初,人们在说主旋律,现在人们也还在说主旋律,他居然写出闲人三步曲,他的几部戏做下来却没有人去分析,没有人认真对待文学背后和文学未来的东西,大家可以给过士行提出无数问题,但他可以作为90年代戏剧文学的一种现象,《鸟人》出来后一些学者认为这是相声,而《厕所》谈一个比较尖锐的话题。戏剧真的要革命的话,我觉得他倒是很大胆,孟京辉、李六乙也都比较大胆,但相对来说,田沁鑫没有破除的一个东西,即意识形态对于艺术的影响,这是我们独特的意识形态长期存在造成的,但这不是说这个意识形态不好。

孟京辉:说真的,现在我对于一般的戏剧评论,基本上不大尊重,因为它真的没有任何意义。我在上中文系的时候,上文学理论课,理论应该走在实践的前面。现在不要说理论走在实践的前面,理论完全在阴沟里呆着呢,根本就没爬到地面上来见阳光。而我们还在努力寻找一种可寻系统。假装有了这个系统,实际上根本没有,于是创作的时候更多的也是凭感觉。有一次有个人对我说,让我别老瞎美,有本事就排一现实主义的戏。当时一下把我给问住了。然后他马上就从一个比较激烈的角色变成了一个循循善诱的角色说,真正的艺术家需要排现实主义,这是万事万物的基础。

我跟他说,你凭什么说什么样就是真正的艺术家。他对整个创作的理解完全不是那么回事,我觉得我作的很多的作品比伪现实主义更现实主义,或者另一个角度来讲,我就是开放的现实主义。

林兆华:其实,就是我不排现实主义又有什么不可。

孟京辉:对。就好比你会芭蕾就该会跳其他舞蹈吗。

谈戏剧流派:当下缺少不同戏剧“主义”

林兆华:《万家灯火》这样的东西是留不住的,如果我们引导观众都喜欢这样的戏剧,我认为中国的戏剧将一片苍白。

孟京辉:所谓“现实主义”太厉害了,多少年前我就说,它们是“溅满了生活泥浆的平庸戏剧”。

新京报:我们有一个困惑,能够进入到大众视野的戏剧都是现实主义作品。我觉得如果一出戏和现实的关系找好了,应该会很棒。比如说《万家灯火》的票房还是不错的。

我们是不是要考虑观众这样一个因素?可能是对观众的这样一种考虑造成了人们对现实主义的重视,以及创作者对现实主义的关注?

孟京辉:我觉得现实主义和现实性不一样,和现实细节不一样,如果我们真的说,现实主义就是一个非常伟大的创作原则,我感觉这个创作原则包含了很多东西,包含对现实诗意的感觉,对现实批判的敏锐;我觉得现实主义太厉害了,我们总是批判现实主义是假现实主义,是现实性琐碎的细节。在多少年前我就说,它们是“溅满了生活泥浆的平庸戏剧”,生活泥浆的小泥点弄得有什么意思啊?我觉得这不是一回事。凡是按部就班从事现实戏剧(见C55版名词解释)的那种人首先就是没有创造性,其次就是没有才华。你让它表现男女情感,它永远都是那几句话,毫无想象力,毫无对生活诗意的判断。

我总是说,学生的素描作品怎么能比得上大师的涂鸦呢,一个是模仿,另一个是创造,我觉得作为一个艺术工作者不应该大众,应该是引领大众,这不是应该不应该的问题。

林兆华:我做戏的时候从不考虑观众,排戏也不谈构思,我觉得应该让观众选择戏剧,不要让戏剧选择观众,这是一个文化层次的问题。

我不认为戏剧是为全体工农兵服务的,至于大众喜欢的戏剧,比如小品,观众喜欢看就看吧。《万家灯火》这样的东西是留不住的,我们评奖也好、舞台呈现也好,现在大部分是这样的戏,票房也挺好的,但是如果我们引导观众都喜欢这样的戏剧,我认为中国的戏剧将一片苍白,我们今天应该鼓励戏剧家来创作传世的作品。

但我从不认为凡是现实主义的就没有好作品。当下缺什么呢?其实缺少不同的主义,除了现实主义在中国舞台上就没有主义了?

林兆华:曾经有人质问我,为什么把《樱桃园》作成这样,把契诃夫的情调都改变了。今年我做得着几件事其实挺不错的,如果能写要写一下,从《厕所》走到《樱桃园》,然后我进了北京大学戏剧研究所,我不会像戏剧学院那样做,我联系德国最好的导演,用实践统派教学。

孟京辉:过去的概念就是先要有主题,主旋律,但我可以不考虑主旋律,而我们的所有文化艺术界都考虑这个。有一次我在上海搞一个戏,当时有一批大学生来看,演出结束后,大学生给我提了两个特别善意的问题,导演这个戏的主题是什么?我没说话,接着又有两个同学问同样的问题,当时我就说:“别问主题,有什么主题啊?你们敢问《战争与和平》的主题是什么吗?毕加索的画的主题是什么吗?”当时我很生气,因为我发现当我们这一代人已经开始思索主题并不重要的时候,下一代反而把主题当作一个问题又继承回来了,并且继承的一塌糊涂,所以我想一切都得从基本的教育开始,戏剧学院的学生也曾经和我说过,他们就想灭了孟京辉,我当时觉得挺棒的,但紧接着他们却说,要排一个现实主义的戏,完了,又回到原来的点上了。

我记得一次马丁`爱斯林到中戏讲课,他说斯坦尼拉夫斯基排戏的时候是绝对的先锋派,是绝对的破坏论者。因为他的年代,当时充斥俄罗斯舞台的都是法国的戏剧,特别幽雅,所有人都是声音洪亮,衣服是宫廷式的,太形式主义了,斯坦尼用一种真切的体验把他破坏了,破坏了以后把这种表演方式如雨后春笋般,以星星之火燎原到世界。但随着时间的推移就又变味了。到了现在,斯坦尼成了一个保守的代名词,其实,恰恰相反,斯坦尼是一个革命的、革新的代名词,他是一个戏剧大革命家,马丁`爱斯林一说我就觉得对,应该这样。

林兆华:任何一个大师都不会对艺术抱着一种狭隘的观点,我想焦菊隐认为的继承,也不是他们那样继承。

孟京辉:他们只研究一些民族化的东西,因为民族化永远立于不败之地,这就使得意识形态对学术造成了一定约束。

林兆华:我们倡导焦先生是现实主义的大师,所以几十年,来回来去讨论焦先生,最后都归结在民族化上,归结在现实主义之中,实际上焦先生是学贯中西的,为什么很多人都看不到这一点呢?他们学导演的,研究导演艺术的,为什么不研究这个?

谈话剧创作:中国话剧没有传统

孟京辉:我现在的做法,就是多做少说,先把局面搞乱,在这种乱局里面我能有一个特别安稳的场所,做自己的这个事情。

林兆华:有人说小品取代戏剧是一种革命性的取代,多么的愚蠢,而且是专家说的,所以没有办法和他们对话。

林兆华:主义形成不发展就完了。我们应该创造自己的戏剧,我之所以说戏剧没有传统,应该自己创造,创造自己的戏剧,焦先生早就提出来了,我们的话剧是外来的,我们应该有一个艺术家的良心与赤诚,要创造自己的本土戏剧,实际上我们本土戏剧的后面有文化的支撑,有中国传统戏剧的巨大支撑,所以现在应该让一些年轻人来树立这样的观念。为什么我们今天不敢谈我们应该超越《茶馆》,如果没有超越,戏剧就是停滞的。

孟京辉:其实以前的戏剧氛围很不错,我记得在作为大学生的时候,我感觉特有激情,处于那种80年代特兴奋的状态,但后来越做戏,这种激情好像越来越消减。

林兆华:中国当今的戏剧状态还是一个非常贫乏的状态。从戏剧文学到舞台呈现,没有多少质的变化。

其实大众戏剧也不是不好,但我觉得应该让观众选择戏剧,不要让戏剧选择观众。比如小品,观众喜欢看就看吧。但是愚蠢的是我们的一些戏剧专家们,戏剧圈内所谓的名教授们,居然在小品盛行的时候,在戏剧学院讨论小品是不是要代替戏剧?我当时没有和他们争论,小品取代戏剧是一种革命性的取代,多么的愚蠢,而且是专家说的,所以没有办法和他们对话。

孟京辉:我现在的做法,就是多做少说,先把局面搞乱,在这种乱局里面我能有一个特别安稳的场所,做自己的这个事情。个性实际上是最有魅力的东西,林导最有魅力的东西,也就是一看就知道这是他独特的东西,但是每一次又都不一样,不一样中又一样,每一次对生活高低深厚的把握都不一样。所以,要做自己最个性的东西。

林兆华:我现在的心态是,我想怎么做就怎么做,什么哲学、理论我都不管,就跟着自己的感觉走。如果我们只用大众化的戏剧来吸引观众,最后的结果就是审美降低,那么戏剧生态就会被破坏,只剩下现实主义大众化的戏剧。我认为中国的戏剧环境现在已经被破坏了,还不如上世纪80年代的戏剧文学。

谈戏剧教育:基本还停留在幼儿园水平

林兆华:中央戏剧学院虽然是我的母校,整个教学流程却是一个戏剧幼儿园的教育。

孟京辉:从《理查三世》到《樱桃园》,对演员的要求是另一种提升。 [1] [2] 下一页 |